本文来源:新纳传感

惯性测量单元(Inertial Measurement Unit, IMU)可以直接测量载体相对于惯性空间的三轴加速度和三轴角速度(6-DoF)。在自动驾驶所涉及的传感器中,IMU因其不受外部环境影响而显得特别。

自动驾驶汽车通常综合利用多种不同的技术,例如:LIDAR用于建立周围环境的精确3D图像;雷达通过电磁波不同波段测量车辆到目标的距离;摄像头用于识别路标和检测颜色;高分辨率地图用于定位等等。但是,不同于IMU,上述每种技术都需要获取外部环境数据,并将数据提供给软件用于进行定位、识别和控制。这意味着它们可能受外部环境的影响而出现性能下降,因此,IMU的“独立性”使其成为安全驾驶和传感器融合的核心技术。

下面列举的7个重要原因并不是全部,读者可以回复本文并讨论在自动驾驶中应用高精度IMU的其他原因和优势。

1. 安全第一

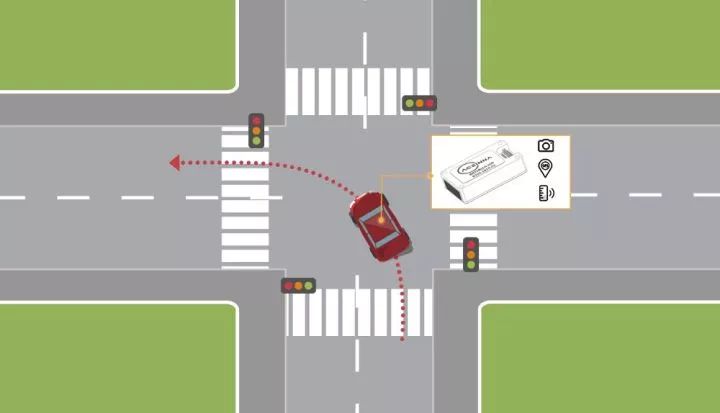

系统工程师需要考虑该系统的每一种可能的应用场景,并为失效准备备份方案。失效分析(Failure Mode Effects Analysis, FMEA)将这一要求引入设计需求以消除风险。对于自动驾驶,FMEA需要分析这样一个问题:如何处理LIDAR、雷达和摄像头同时失效的情况? IMU数据可用于进行航迹推算(dead-reckon),在短时间内独立保证一定的位置和姿态确定精度。上述故障情况下,可以利用IMU以受控的方式降低汽车速度并使之停止,这在极端条件下提供了可行的解决方案。尽管这看起来像是一个凭空想象的需求,但对成熟的自动驾驶汽车安全策略来讲,这实际上是基本要求。

2. 良好的姿态

高精度的IMU可以确定并跟踪载体姿态。通常我们会关心汽车的位置,但驾驶汽车时,行进方向同样重要,稍微偏离正确方向很短时间即有可能导致驶入错误的车道。对汽车的动态控制需要车体状态的动态测量,高精度的IMU可以很好的跟踪车体的姿态和位置变化。由于IMU的自主性,即便在复杂场景下,例如轮胎失去抓地造成的打滑,IMU仍能完成测量。此外,精确的姿态测量通常也可以作为其他算法的有用输入。LIDAR和摄像头同样可用于姿态测量,但GPS对此用处不大。最后,稳定的、独立的姿态参考对于校准和对齐同样有其价值。

3. 精确车道保持

正常情况下,人可以很好的进行驾驶。通常,驾驶者将车辆保持在车道内的精度可以优于10cm,这实际上是很高的精度。良好的自动驾驶同样要稳定可靠的将车辆保持在车道内。IMU是车辆动态转向控制的关键传感器,此外,当其他传感器不可用时,IMU可以在短时间内(10sec)保证优于30cm的位置测量精度。IMU同样可以用于交叉比较多种定位算法的结果,并给出最终定位结果的可信性。如果没有IMU,可能无法知道LIDAR的定位误差是否增大。

4. LIDAR成本高

Tesla因其“不需要LIDAR”的自动驾驶技术而出名。如果不使用LIDAR,优良的IMU则显得更为重要。基于摄像头的定位方法对捕捉到的图像使用“SIFT”特征跟踪以计算姿态,受环境物体和外部光线条件的影响,基于摄像头的汽车定位更容易出现频繁的精度下降。如果采用的不是立体相机(通常如此),IMU提供的惯性测量数据也是初始位置和姿态计算方法的重要部分。

5. 计算量

高精度LIDAR和高分辨率地图相结合是大多数Level-4自动驾驶的核心。在此类系统中,通过卷积信号处理(convolutional signal processing)将LIDAR扫描实时匹配到高分辨率地图上。根据匹配,完成对车辆位置和姿态的高精度估计。这一过程的计算量很大。尽管我们通常认为计算相关的成本可以忽略,但这一点对车辆并不成立。车辆初始位置和姿态越精确,算法完成匹配所需要的计算量就越小。此外,通过引入IMU数据,算法错误的收敛到高分辨率地图的局部最优解的风险也会被降低。

6. GPS/INS融合

当前车载GPS通常采用低成本的单频接收机,而低精度的GPS对车辆自动化几乎没有作用。现在,多家半导体公司正在研发并推出低成本的多频GNSS接收机。因此,基于网络修正的定位方案,例如RTK和PPP,理想情况下可以将GPS定位精度提高到厘米级。这些解决方案对应用环境很敏感:例如桥梁、树木和建筑物遮挡。我们确信,克服这一挑战改善高精度GPS定位可靠性的方法就是在GPS定位精度下降时引入高精度的IMU进行辅助。GPS/INS融合技术包括紧耦合和超紧耦合GPS/INS。这些技术即将出现在自动驾驶市场。

7. 车辆已经需要IMU

目前量产的车辆已经安装有完整或部分的IMU。例如,车身稳定系统严重依赖Z轴陀螺仪和X-Y向加速度计;翻滚检测依赖于敏感轴沿车身前进方向的陀螺仪。作为车辆安全系统的一部分,这些传感器在车辆上的应用已经超过10年。唯一的问题是这些传感器的精度太低,无法应用到前述的六种场景。那么,为什么不升级为高精度的可用于自动驾驶的IMU?主要的障碍就是成本。

本文来源:新纳传感,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。